偶然とは思えないタイミングでこの映画が上映されること、 そこにオードリーの強い想いがダブって見えた

「私のような顔が写真に載るなんて……」

「私のような顔が写真に載るなんて、思いもしなかった」

これは意外にもオードリー・ヘプバーンが残した言葉である。おそらく世界中で、オードリーほどそのポートレートが愛された人はいなかった。それも半世紀以上も前に撮られた写真が、未だに命を持つかのように人々をときめかせているなんて、ほとんど奇跡としか思えない。亡くなって30年たっても、この人は“往年の女優”ではない。現役の女優のように人々の羨望の的なのである。

しかしながら本人は、その美しい顔にコンプレックスを持っていた。一体なぜ? このドキュメンタリー映画「オードリー・ヘプバーン」にはその背景も描かれている。父親は、娘が幼い頃に出奔しており、厳格すぎる貴族出身の母親も、普通の親がするように「あなたはなんて可愛い子なの!」と愛情をもって娘を褒めることはなかったようだ。

それでも全ての人を幸せにしてしまう輝くばかりの笑顔を持てたこと、そこに滲み出てくる人間性に、改めて敬意を表したくなる。

ハリウッドスターの素顔に様々な角度から迫るドキュメンタリー映画は、これまでも数多く作られている。しかしこの「オードリー・ヘプバーン」ほど、今を生きる私たちに深い感慨をもたらすものはなかったかもしれない。それもオードリー自身が、女優としてではなく、1人の女性として人間として、素晴らしい人物だったこと、それを実に巧みに暗示のように随所からあぶり出しているからにほかならない。

オードリーは2度結婚し、2度とも破局したが、多くのハリウッドスターが結婚離婚を繰り返すのとは少し意味が違う。結婚に対し、家族を持つことに対してあまりにも強い思いがありすぎたのが破局の原因となったのではないかと思えるほど、愛に飢え、愛を乞う人生だったのだ。だから「世界中にこれほど愛された人が……」と涙する孫娘のインタビューにはとりわけ心を震わされた。

女優よりも母親でいたかった人

子どもより大切な存在なんて、あるかしら?と、人生において女優である自分より母親であることを優先し、人気絶頂の時にまるで隠遁生活のように郊外で静かに暮らしたのも、脚光を浴びることが人生の目的ではなかった精神性をはっきりと裏付ける。

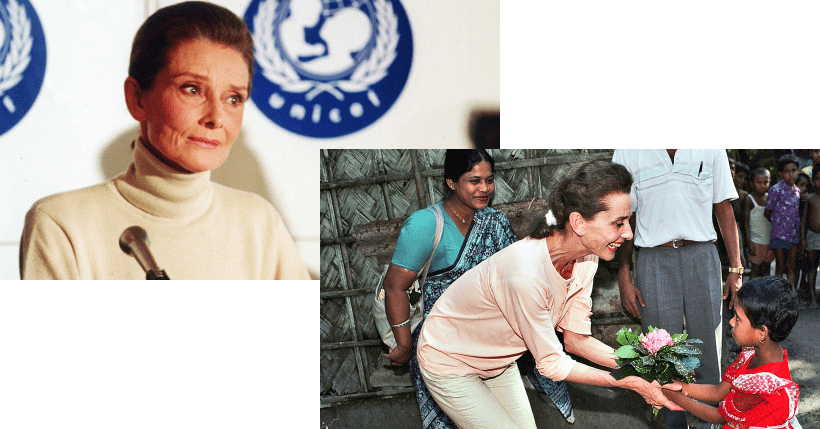

さらに晩年をユニセフ親善大使として難民救済に捧げたことはよく知られているが、これもまた成功者の証としてのチャリティーとは意味が少し異なり、誠心誠意そこに没頭したことも、この作品は詳細に伝えている。それも少女の頃の辛く貧しく不幸な戦争体験が深く関わっていることも、炙りだされるのだ。

そしてこの映画が、偶然とは思えないほどのタイミングで公開されたのも、何かオードリーの遺志が見えない力となって働いたような気がしてならない。晩年、俳優組合の特別功労賞受賞コメントとして「この暴力的な世界に一時の休息をもたらせる、そんなビジネス(映画界)の一員であることを誇りに思います」との言葉を残し、感動をもたらしたオードリーが、今この時にいてくれたら、そして愛なき戦いを静かに諌めてくれたら……。そんな思いもあって、万感胸に迫り、高潔に人生を生きた人の記録を涙しながら見終えた。いかなる物語よりも、今まさに心に染み入る忘れがたい一作となるはずである。

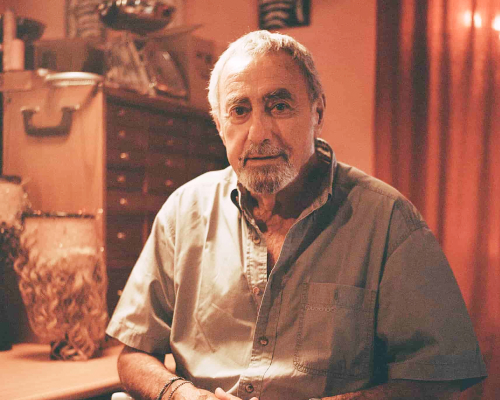

齋藤薫(美容ジャーナリスト/エッセイスト)